中止を余儀なくされた2020年大会、オンライン開催となった2021年大会を経て、3年ぶりのリアル開催となった「RED U-35 2022」において、グランプリ“レッドエッグ”を獲得したのは酒井研野氏だった。日本料理の料理人が栄冠を手にしたのは、大会初である。

同大会の常連のひとりであり、2016年にはゴールドエッグにも輝いた実力者である酒井氏は、2021年にオーナーシェフとして「日本料理 研野」をオープンさせ、すでに食通の注目を集める存在となっている。そんな氏が6度目の挑戦にして頂点に辿り着いた「RED U-35 2022」。5月の応募受付開始からおよそ半年にわたる若き料理人の奮闘を追いながら、今大会を振り返りたい。

「パラダイムシフトが起きている世界において、料理人は何とつながり、どう拡張していくのか? これからの料理人は、ただ美味しい料理をつくるだけではいけないと思う」--。「RED U-35」の存在意義を改めて強調するかのような、総合プロデューサー 小山薫堂氏のこの言葉とともにスタートした同大会は、一新された審査員の顔ぶれにも注目が集まった。

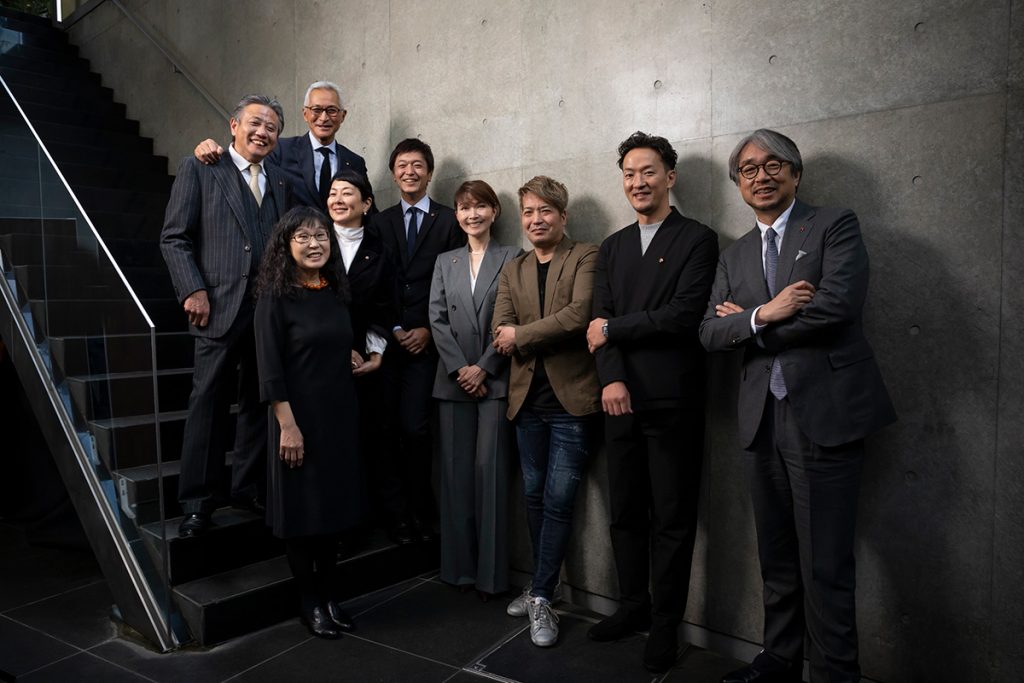

歴代初となる女性審査員長の狐野扶実子氏(食プロデューサー・コンサルタント)率いる審査員団には、辻󠄀芳樹氏(辻󠄀調理師専門学校校長、辻󠄀調グループ代表)が復帰し、君島佐和子氏(フードジャーナリスト)、野村友里氏(eatrip 主宰/料理人)ら女性陣に加え、川手寛康氏(Florilège オーナーシェフ)や、谷口英司氏(Cuisine régionale L’évo オーナーシェフ)、吉武広樹氏(Restaurant Sola オーナーシェフ)など、日本のガストロノミー界を牽引するメンバーが名を連ねた。9回目の大会にして初となるグランプリ経験者である吉武氏が審査員に就任し、新たな世代の台頭を予感させたことも印象的だ。

社会課題解決の取り組みをクリエーションの糧に

「RED U-35 2022」が掲げたテーマは、移動の制限を余儀なくされたこの数年、多くの人が想いを馳せたであろう「旅」である。この言葉から発想を広げ、どれだけ説得力のある“解”を導くことができるのか--“食のクリエーター”としての力量が試される課題に挑んだのは、478名の若きチャレンジャーたちである。

彼らは、己のアイデンティティ、技とセンス、そして社会意識を反映させた渾身の“作品”を、1次審査の課題である作文と料理によるドキュメントとして提出。自身の料理によって、社会に顕在化する諸問題の解決に貢献したいという挑戦者の熱意は、そのすべてに目をとおした審査員にも伝わったにちがいない。社会的課題解決の取り組みを新たなクリエーションの糧にするその姿は、新時代の料理人像を示しているといえるだろう。

厳正なる審査によって選ばれし50名が2次審査の映像審査に進出。その結果、21名が10月18日(火)開催の3次審査に駒を進めた。

21名のシルバーエッグが挑んだ、オンラインによる3次審査の課題は、「CLUB RED 5つの誓い」をテーマにしたグループディスカッションと、審査員団との面談である。この難関を突破し、ファイナルステージへの切符を手にしたのは、「自分の料理によって、社会を変えたい」という高い志を、明確なヴィジョンとともに提示できた下記の6名だった。

・大野 尚斗(33歳) モダンフレンチ 「Syn」(開業準備中)オーナーシェフ 福岡県

・木本 陽子(31歳) フランス料理 「RESTAURANT HYÈNE」シェフ 東京都

・窪田 修輔(30歳) 無国籍 「Omakase@Stevens」シェフ シンガポール

・酒井 研野(32歳) 日本料理 「日本料理 研野」オーナーシェフ 京都府

・澤井 隆太(30歳) フランス料理 「Blanc」(パリ オープン予定)料理人 奈良県

・町田 亮治(32歳) 日本料理 「赤坂 菊乃井」副料理長 東京都

※敬称略/ゴールドエッグNo.順

※年齢は三次審査時点(2022年10月18日時点)

6人の旅を料理で表現した最終審査

翌10月19日(水)。審査員長である狐野扶実子氏より、ゴールドエッグ選出の一報がもたらされたファイナリストは、その後、11月14日(月)に開催される最終審査の内容を知ることに。彼らに与えられた課題は、「旅というテーマで挑んできた今大会の過程を踏まえ、自由にテーマを設定し、ゴールドエッグ6名がワンチームとなり、一般参加者を対象にしたランチと、審査員が実食するディナーを提供すること」である。

早速オンラインでのミーティングを開始した彼らはまず、「6名で」という言葉に頭を悩ませていた。各自がひと皿ずつ調理を担当する6皿でコースを構成すべきなのか、あるいはすべての料理でコラボレーションをするのか、そもそも決勝の舞台において、コース料理という提供スタイルがふさわしいものなのか-。課題の解釈や料理のテーマをめぐり、互いに意見をぶつけ合いながらも、審査員をうならせるため、何よりゲストを喜ばせるために何をすべきかという共通のゴールに向けて、アイデアをまとめ、より洗練されたものに仕上げていくプロセスは、若き料理人には貴重な経験になったはずだ。

「食をめぐるさまざまな課題は、食以外の異業種との連携があってこそ、解決できる場合が多い」と狐野氏が語ったように、最終審査においては、業界の垣根を超えた連携を実現させるなど、個人や組織との協働を牽引する能力が問われていたのである。

短期間ではあるが濃密なコミュニケーションの末、6名が提供するランチ/ディナーの内容がほぼ固まったのは決勝の1週間前。彼らがテーマに掲げたのは「縁旅 えにしたび」である。それぞれの軌跡と、その交わり、そしてさらなる飛翔への想いを込めたコースを提供することになった。

人と人、過去と未来を繋ぐ「縁旅」

迎えた11月14日(月)早朝。最終審査の舞台となった東京・外苑にあるフロリレージュの厨房では、11:00開始のランチに向けて、着々と準備が進められていた。その様子は整然としたもの。メニューのコンセプトや構成をめぐり、オンラインでは幾度となくミーティングを重ねていたものの、彼らが初めて顔を合わせたのは前日、仕込みと試作のために集合したnôl(CLUB REDの野田達也氏がディレクターを務める東京・日本橋のレストラン)で。息の合った動きとチームの絆は、短期間に築かれたものとは思えないほど強固なものだった。

スタートの15分前。厳正なる抽選によって28倍の倍率をくぐり抜けて選ばれし9名のゲストが続々と入店。一般ゲストが最終審査に参加するのは、大会初の試みである。

「みなさまはこれから、彼らの人生の分岐点になるかもしれない瞬間を、特等席で目撃することになります。緊張しているはずの彼らには、遠慮なくカメラを向けて、プレッシャーをかけてあげてください」。ゲストと挑戦者双方の張り詰めた空気をほぐすかのような小山薫堂氏の口上を皮切りに、ランチはスタート。

コースの口火を切ったのは、縄文土器を想起させる器に盛られたお粥(タイトルは「はじまり、はじまり」)。米文化へのこだわりや、肌寒い初冬の一口目に温かい料理を提供するアイデアなど、日本料理の料理人らしい心遣いを感じさせるものだった。

人類と食の歴史のはじまりに想いを馳せたくなるような料理に続いて供されたのは、体験型のひと皿。バックヤードに一度引き上げた6名は、オレンジ色の収穫かごを手に再登場。剪定鋏を渡されたゲストは、彼らが差し出す枝からみかんを収穫した。このみかんを主役にしたメニュー(タイトルは「命を紡ぐ、収穫。」)を考案した澤井隆太氏は、「生産者や今日お越しいただいたお客さま、そして我々の出会いを表現した」と、料理に込めた想いを説明した。

続いてサーブされたのは、出汁の香りが漂う鯨椀である。タイトルを「懐かしい味が新しい」とした理由を、酒井研野氏はこう説明した。「関西ではその昔、鯨はおでんに欠かせない具材でした。それは、馴染みのある人にとっては懐かしく、食したことがない人にとっては新しい味になります。鯨食という失われつつある伝統を次世代に繋ぐことを願って、この料理に向き合いました」。

貴重な命をいただくことの大切さを表現するべく、両手でしっかりと捧げ持つための曲線が特徴の合鹿椀を用意するなど、日本料理に携わる者として自身に課せられた使命を常に意識する酒井氏らしいひと皿だったといえるだろう。

シンガポールを拠点に活躍する窪田修輔氏の料理(タイトルは「ここで生まれた、価値と勝ち」)は、ブラックバス(大口黒鱒)に、中国料理とマレー料理の融合によって生まれたプラナカン料理に想を得たニョニャソースを合わせたもの。外来種として問題視されるブラックバスをあえて使用したのは、「漁師さんの“魚は悪くない”という言葉に共感した」から。「マレー語で“ここで生まれた子”という意のプラナカン料理で、私らしい価値のある料理をみなさんに感じていただきたい」と力強くアピールした。

豊富な海外経験をもつ大野尚斗氏が手がけたメイン料理は2品(「ありあまる富」と「清貧」)。60日と100日の異なる熟成期間を経た希少な牛肉(愛媛県西予市産の「はながジャージー牛」)の味のちがいを堪能したゲストが続いて食したのは、ラオスの郷土料理であるラープをアレンジしたもの。いずれも、自らの料理スタイルを“Cuisine Voyages”と称する大野氏らしい料理だった。

コース終盤に登場したのは、日本と韓国双方にルーツをもつ木本陽子氏によるテンジャンビビンバ。「みんなの原点、わたしの原点」と題された料理は、韓国のテンジャン味噌と町田氏が用意した日本の金山寺味噌を合わせ、湯葉と京野菜をよく混ぜていただくというもの。「旅は、どれほどワクワクさせてくれるものであっても、いずれ疲労感に見舞われます。そのときにふと恋しくなるのが、ほっとする母国の味。旅の終わりに提供したいのは、そんな料理でした」と木本氏。この〆のひと皿の後に供されたのは、6名の合作料理2品である。

ひとつは、朝鮮王朝時代の宮廷料理であり、今も祝いの席で供される「クジョルパン」。大野氏のラープや、酒井氏の酢漬けゴボウなど、各自の料理の一部を合わせたこの料理について、「僕らの記憶に残るような合作をぜひやりたかった」と、酒井氏はチームの想いを代弁した。

これまた合作のデザート(タイトルは「新たな旅へ」)は、旅立ちの日の朝食をイメージしたもの。中身は、朝食をテーマに各自がチョイスしたもの-エッグスープ(澤井氏)、フルーツ羹(酒井氏)、カラマンシー(窪田氏)、樽の香りのスフレ(大野氏/町田氏)、茶粥おかき(木本氏/澤井氏)-だった。

最後に、コースを堪能したゲストに手渡されたのは、「未来(みらくる)シリアル」と名付けられた土産物。「100年後、1000年後の未来にある宇宙食のようなものをイメージ」(大野氏)してつくられた中身は、鹿ジャーキーやコオロギのお焦げ、柑橘のメレンゲなど、エシカルな食材をバランスよく混ぜ合わせたシリアル。未来志向のアイデアはゲストにも好評だった。

チームワークと自己表現との狭間で

ほぼ同世代(30代前半)のファイナリスト6名はみな、それぞれの店舗にて、責任ある立場で厨房を仕切る料理人である。慣れない環境ながらも、自身の作業を進めつつ、手が空けば、流れを読んで的確にサポートに回る姿は、日々の経験の賜物なのだろう。予定していた食材を入れ忘れるケースもあったなど、小さな混乱もあったが、互いに助け合いながらリカバーし、ランチはほぼ時間通りに終えることができた。その完成度は、彼ら自身の満足するレベルには達していなかったかもしれないが、「即席のチームでよくぞここまで」と感嘆する審査員もいたほどである。ゴールドエッグ6名がワンチームとなり、ランチ/ディナーを提供するレストラン審査の試みは、そんな彼らのポテンシャルを見出す格好の舞台だったといえる。

ランチの反省会後、わずかな休憩を挟み、すぐさまディナーに向けて下拵えをスタートしたファイナリストは、互いの近況から今後の計画まで、さまざまな話題で会話を楽しんでいるように見えた。

そしていよいよ運命のディナーがはじまった。席に着いたのは、審査員団8名と総合プロデューサーの小山薫堂氏に加え、アドバイザーの溝畑宏氏(公益財団法人大阪観光局 理事⻑)、山田早輝子氏(株式会社FOOD LOSS BANK 代表取締役社長)ら計11名。

反省会を経て、さらにブラッシュアップされたメニューが供されたディナーでは、ランチとは異なり冒頭から審査員からの鋭い質問が相次いだ。

たとえば、「なぜ、鯨なのか? なぜ、あえてブラックバスなのか?」など議論の余地のある食材をあえて使用した意義を問うもののほか、「その料理で、優勝できると思ったのか?」、「野菜や肉の端材を出したかっただけのようにしか見えない」などの厳しい指摘や、「見た目が美しいだけではだめ。塩加減や、火入れの加減だけでも料理の印象は変わる。その点をもう少し追究してほしかった」などの意見も。こうした審査員からの質問に真摯に向き合いながら、彼らは料理を仕上げることに集中していた。

日本の食の未来を担うことになる同士として、あえて厳しい問いを投げかけた審査員だが、言葉に詰まりながらも、懸命に想いを伝えんとするファイナリストたちの真摯な態度や、彼らの実力を証明する料理の出来栄えに、目を見張る場面も少なくなかった。

ゴールドエッグ選出が決まった瞬間から約3週間。彼らは通常の業務をこなしながら、ともにこの日に向けて着々と準備を進めてきた。そして、わずかではあるが濃密なひとときを共有した彼らには、すでに強い絆が生まれていたのだろう。ディナーを終えた瞬間に感極まり互いを称え合う姿が、それを物語っている。しかし、戦いはまだ終わっていなかった。

新たな時代のリーダーに求められるもの

ディナー終了後、グランプリが発表されるおよそ1時間前、授賞セレモニーが行われる会場(東京・南青山のsong & supper BAROOM)の審査員控え室では、最後の審査会議が行われていた。ファイナリスト6名を対象に1人3分ずつの質疑応答を経て、グランプリと準グランプリが決定されたときには、すでにセレモニーの開始予定時刻が直前に迫っていた。

華々しい雰囲気のなか、審査員長の狐野氏によって、最後に読み上げられたのは、酒井研野氏の名前だった。顔を紅潮させ、喜びを噛み締めながら立ち上がるその目には涙があふれていた。

「感謝の想いを伝えたい人はたくさんいますが、僕が料理人になれたのは、1週間前に急逝した母の、とても美味しい料理があったからこそ。僕も多くの人の記憶に残るような料理を手がけていきたいと思います」。

涙をぬぐいながら語る酒井氏の姿に、多くの人が胸を熱くしたことだろう。審査員として長年その成長を見守ってきた狐野氏もそのひとり。酒井氏が最高の栄誉を手にした理由について、狐野氏は次のようにコメントした。

「酒井さんは、各自が担当する料理の内容を細部にわたって把握し、コースメニューの提供プロセスにおいて全体を俯瞰しながらリーダーシップをとっていた。その結果、志向性の異なる6人の料理人がワンチームとなってコラボレーションするという極めて難しい試みのなかで、それぞれの個性が生かされたクオリティの高い安定感のある料理提供が実現した」。

惜しくも、準グランプリとなった窪田修輔氏は、「とても光栄ではありますが、とても悔しくもあります。準グランプリを獲得できたことを糧に、これからの料理人人生を歩んでいきます」と語った。その言葉には力強さがあった。

そんな窪田氏について、狐野氏は次のように講評した。

「6人のコラボレーションにおいて、窪田さんは補うべき部分をいち早く見つけ出し、助っ人として迅速で適切なサポートを先頭に立って実践していた。さらにオンラインの事前ミーティングでは発言力を発揮し、メンバーからも信頼されていた。ランチ/ディナーにおいて高い完成度が実現できたのは窪田さんの貢献度が高かったはず」。

こうして幕を閉じた「RED U-35 2022」について、審査員長の狐野扶実子氏は、「レッドエッグを決めるのは本当に難しかった。SDGsを意識し、持続可能性の解釈の幅を広げようとする料理人が、こんなにもいるのだと実感できた大会だった」と総括。最終審査方法に関して小山氏は「ワンチーム体制の審査はよかった。今後も続けていきたい」と締めくくった。

最高の舞台で交わった6名の旅は、まだまだスタートしたばかり。彼らが切り拓くであろう未来は、希望に満ちたものであるはず。今後のさらなる活躍に期待したい。

RED U-35 2022 受賞結果

《RED EGG/グランプリ》

酒井 研野(京都府「日本料理 研野」オーナーシェフ)

《GOLD EGG/準グランプリ》

窪田 修輔(シンガポール「Omakase@Stevens」シェフ)

《GOLD EGG/岸朝子賞》

木本 陽子(東京都「RESTAURANT HYÈNE」シェフ)

《GOLD EGG》

大野 尚斗(福岡県「Syn」〈開業準備中〉オーナーシェフ)

澤井 隆太(フランス パリ「Blanc」〈オープン予定〉料理人)

町田 亮治(東京都「赤坂 菊乃井」副料理長)

《滝久雄賞》

北野 ゆりか(フランス パリ「Pilgrim」シェフ)

RED U-35 2022

■ ORGANIZERS 主催:RED U-35実行委員会 株式会社ぐるなび

■ CO-ORGANIZERS 共催:株式会社ジェーシービー メルコグループ

■ SUPPORTER:ヤマサ醤油株式会社

■ CHEF SUPPORTERS:ぐるなび仕入モール Florilège nôl BAROOM

■ WE SUPPORT:SDGs TEAM EXPO 2025

■ 後援:農林水産省 観光庁 文化庁

text by Moji Company / photos by Jiro Hirayama