時代を切り拓く“食のクリエイター”を発掘する、日本最大級の若手料理人コンペティション「RED U-35」。長かったコロナ禍というトンネルをようやく抜け出した2023年開催の記念すべき第10回大会は、初の女性グランプリを輩出するなど、次なる章の扉を開いてみせた。

続く「RED U-35 2024」は、どんな物語を紡いでくれるのだろうか--。注目された応募テーマは、「自分らしさ」である。人にも地球にもやさしい、持続可能な食文化への貢献が求められるなか、料理人は、自分は、どうあるべきなのか。

シンプルな問いゆえに、多様な解が導かれる難題に挑んだ応募者は国内外合わせ478名。それぞれの「自分らしさ」をひと皿に込め、一次審査(ドキュメント審査)と二次審査(映像審査)を突破したシルバーエッグ20名による、10/3(木)開催のオンライン三次審査をレポートする。

食の未来を照らすグループディスカッション

三次審査は、グループディスカッションからスタートした。同審査は、与えられたテーマに沿って30分間自由に討論するというもの。エントリーNo.順に10名ずつ2グループに分けられたシルバーエッグ20名は、「深刻化する気候変動と食糧問題。わたしたち料理人にできること、すべきこととは?」と「進化するフードテック、新食材、新素材、新技術等どんなことに関心がある? その是非は?」という2つのテーマからいずれかを選択し、議論をスタートさせた。

「食の未来に対してどのように貢献するつもりなのかなど、みなさんが日頃考えていることを、ディスカッションのなかで発信してください」という、狐野扶実子氏から発せられた言葉どおり、ここで試されるのは積極性や強調性はもちろん、日頃の問題意識や発言の整合性だろう。

両グループが選択したのは、「深刻化する気候変動と食糧問題。私たち料理人にできること、すべきこととは?」。彼らにとっては、厨房に立ちながら、日常的に思考を巡らせているテーマなのだろう。自身の取り組みや将来的な展望など、各自の料理人としてのアイデンティティに基づいた独自のアイデアが披露されていた。

子ども世代のみならず、大人に向けた食育教育の重要性を訴える意見や、ビュッフェ形式の是非、食糧ロスに対する日本人の関心度の低さを指摘する声など、多彩な意見が錯綜し、審査員の辻󠄀芳樹氏が「日本は今後、どのような姿になるべきか?」など、より長期的な視点での思考が求められる場面もあった。活発な意見を交わす若き料理人たちに共通するのは、「食の力で世界を変えたい」という想い。そんな彼らの交流が、新たな未来が開かれる、そんな予感に包まれたディスカッションだった。

料理に投影された自分らしさ

グループディスカッションを終えた彼らが挑んだのは、審査員との個別面談である。ゴールドエッグ選出をめざす彼らに与えられたのは、「審査員たちにどうしても言いたいこと」をアピールする1分と、審査員との質疑応答に要する6分の計7分。緊迫した空気が漂うなか、審査員たちはこれまでの過程で見落とされてきたかもしれない挑戦者の隠された本質を見出そうと、さまざまな角度から質問を投げかけていた。

なかには「気候変動を容認するような発言があったが、どう考えているか?」など、厳しい指摘も。発言の整合性、あるいは思考の深さを問う審査員に対し、理路整然と自説を語るもの、あるいは答えに窮しながらも懸命に言葉を重ねるものなどさまざまだが、いずれも改めて自分らしさを見つめ直す貴重な機会になったはずだ。

この難関を見事突破し、審査員に「会ってみたい」「料理を食べてみたい」思わせた以下の5名がゴールドエッグに選出された。

【RED U-35 2024 ゴールドエッグ(最終審査進出者)】

(氏名/年齢/専門ジャンル/所属先名/所在地・活動地/肩書・役職)

・加藤 正寛(34歳) イタリア料理 「La Credenza」 イタリア 料理人

・中川 寛大(30歳) 日本料理 「cenci」 京都府 料理人

・中村 侑矢(29歳) 日本料理 「INA restaurant」 奈良県 オーナーシェフ

・町田 亮治(34歳) 日本料理 「赤坂 菊乃井」 東京都 副料理人 ※独立準備中

・丸山 祥広(33歳) 日本料理 「瑠璃庵 Ruri-AN」 熊本県 料理長

※敬称略/五十音順

※年齢はゴールドエッグ発表日(2024年10月3日時点)

それでは三次審査において審査員との質疑応答で印象深いシーンを交えながら、ゴールドエッグ5名を紹介していこう。

「私はレッドエッグを背負う覚悟がある」と力強い言葉を残したのは、イタリアのミシュラン1つ星レストラン「La Credenza」所属の加藤正寛氏。

料理人になる以前は食品メーカーの営業パーソンだったという異色のキャリアの持ち主だ。「料理人になってこれまでの11年間、あなたが最も習得したものとは何か?」という佐々木浩氏の問いに対する、「一見遠回りに見えるが、営業職での4年間は決して無駄ではないことに気づいた。営業時にお客様のことを思いながら取り組むことは、ゲストのことを思う料理人と通ずるものがある」という答えからは、己の道を信じる強い意志が伝わってきた。

2023年に京都の日本料理店「祇園さゝ木」から、ジャンルを飛び越えイタリアンレストラン「cenci」に舞台を移し活躍する中川寛大氏がアピールするのは、「水産資源大国だったかつての日本を取り戻したい」という強い想いである。

一次審査で披露したひと皿には、年々漁獲量が減少する鯖を使うという、魚食文化の未来に繋ぐメッセージが込められていた。「鯖以外を使うことは考えなかったのか?」と、小林寛司氏からの質問には、「今少なくなってきているものをあえて使うことに意味があると考えた」と回答。メッセージを広く伝えるための思慮深さが垣間見られた。

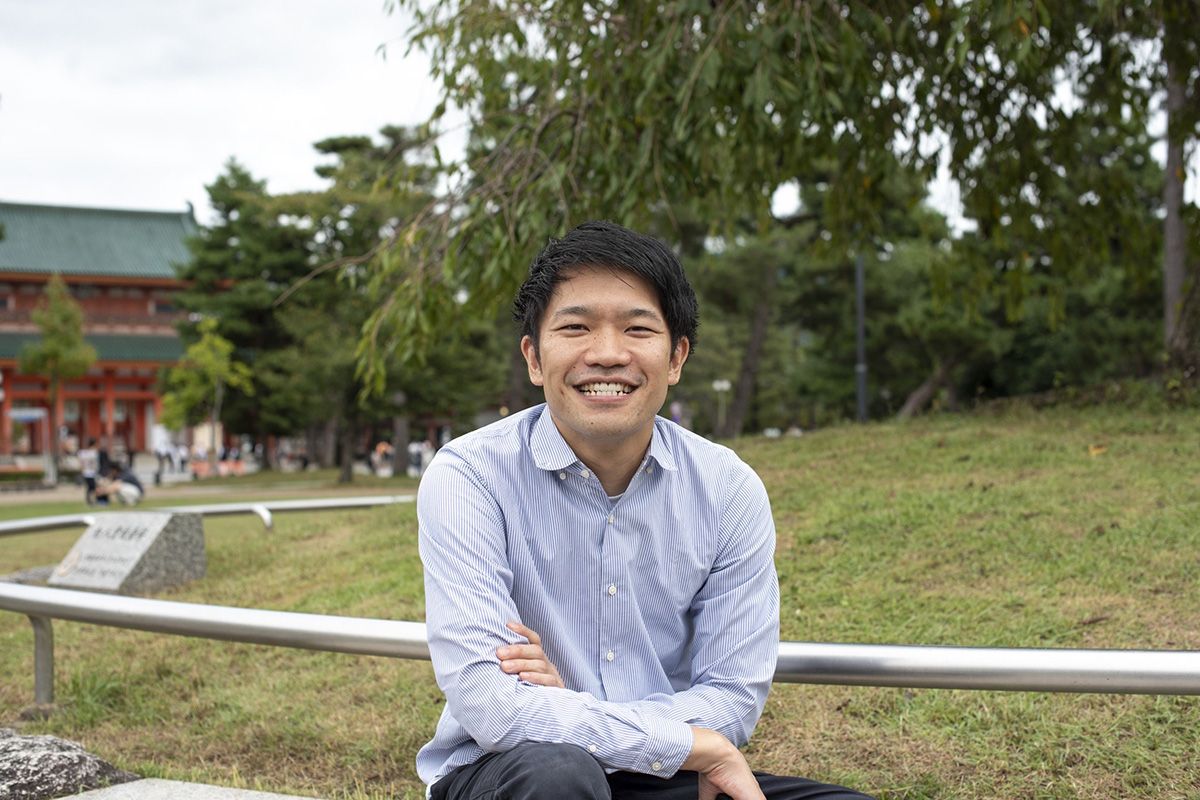

3度目の正直で念願の最終審査まで辿り着いたのは、奈良県・宇陀市の日本料理店「INA restaurant」のオーナーシェフ 中村侑矢氏。

過疎化が進行する地元を盛り上げるべく、志を同じくする同士とともに地域活性化に取り組んでいる。佐々木浩氏より「一次審査の料理で、一番出汁に鹿を使った理由は?」と尋ねられた氏は、「日本の魅力を伝えるのが私の考える日本料理。和の出汁やそうめんなどで懐かしさと安心感を、そして鹿をお椀仕立てにすることで楽しさを表した。海外の人たちにも日本の魅力を伝えて、自分の世界観を表現したい」と、熱い想いをアピールした。

2022年ゴールドエッグでもある町田亮治氏は、今回のテーマについて「“自分らしさ”を表現するのに苦労したが、今後独立し自店を構えた自分が、どういう料理を作りたいのかを改めて考える貴重なきっかけになった」と振り返った。

君島佐和子氏より「グループディスカッションでの発言からは、以前よりも視野の広がりを感じた。料理の世界以外に社会のどんなところに目を向けているのか?」という質問には、「親方である村田吉弘氏の影響もあり、自分も料理以外のことを学ぶべきだと気づいた。漁場環境改善の効果がある海藻食など、さまざまな食材にトライしていきたい」と、「赤坂 菊乃井」16年目の実力と自信を見せ、見事決勝の舞台への切符を手にした。

「自分自身が料理人という“生き物”として、自然と共存しながら料理に向き合うことが大事」と訴えたのは、熊本県の和食居酒屋「瑠璃庵 Ruri-AN」で料理長を務める丸山祥広氏。

一次審査では、自然からの恩恵とエネルギーをひと皿に表現してみせた。「とても個性的な料理だと思ったが、この料理以外で勝負したい料理はあったのか?」と辻󠄀芳樹氏から問われると、「近くの水辺に自生するマコモダケを使った料理を考えていた。綺麗な水でしか育たないマコモダケで自然との共存を感じてほしかった」と、落ち着きのある口調で回答。大地に足をつけた料理人らしいスケールの大きさを感じさせた。

独自の物語を紡ぐひと皿で勝負

三次審査翌日の10月4日(金)、ゴールドエッグ選出の知らせを受け、心躍るばかりの挑戦者たちに最後のミッションが告げられた。それは「自分らしさ」を表現した料理を作り、提供すること。審査員による実食審査によってレッドエッグ(グランプリ)が選ばれる。

来たる決戦の日は11月5日(火)。ゴールドエッグ5名は、どんな物語を紡いでくれるのか。これまで培った力のすべてを込めたひと皿に注目したい。

text by Moji Company